-

Benvenuto\a sul forum di Crocieristi.it, la più grande community italiana sulle crociere.

Prendi confidenza con il forum leggendo le discussioni presenti, o ricerca l'argomento che più ti interessa attraverso l'apposito form. Per partecipare al forum è necessario registrarsi, ovviamente la registrazione è gratuita e non obbligatoria, non registrarti se per te non è davvero utile. Per eseguire eventuali cancellazioni il tempo previsto è di una settimana.

Ricorda che il regolamento vieta l'uso di due o più nickname differenti relativi alla stessa persona. Se nel frattempo hai cambiato l'indirizzo e-mail di registrazione contattaci attraverso questo form e specifica il tuo problema assieme alla tua username, la tua vecchia e-mail ed il tuo nuovo indirizzo.

Hai dimenticato la password? clicca qui

Per qualsiasi problema TECNICO puoi contattare lo Staff attraverso questo form spiegando DETTAGLIATAMENTE il tuo problema -

Questo sito raccoglie dati statistici anonimi sulla navigazione, mediante cookie installati da terze parti autorizzate, rispettando la privacy dei tuoi dati personali e secondo le norme previste dalla legge. Continuando a navigare su questo sito, cliccando sui link al suo interno o semplicemente scrollando la pagina verso il basso, accetti il servizio ed i cookie stessi.

-

Ti andrebbe di condividere sui social, assieme a noi, le tue fotografie ed i tuoi video? Clicca qui!

-

Ciao Ospite e benvenuto su Crocieristi.it, siamo davvero felici di averti a bordo!

ti invitiamo a leggere il regolamento per una migliore convivenza con gli altri utenti (clicca qui) mentre qui trovi qualche dritta sull'utilizzo del forum

e poi... che ne dici di presentarti? Clicca qui per accedere alla sezione "Mi Presento" e presentati!

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.

You should upgrade or use an alternative browser.

You should upgrade or use an alternative browser.

Viaggio in un' insolita Milano...

- Autore discussione capricorno

- Data d'inizio

Oggi vi porto alla corte degli Sforza....

...lo conoscete vero?si....il Castello Sforzesco di Milano. Imponente struttura, una vera roccaforte nel centro della città. Imponenti i suoi torrioni rotondi, visti dal basso incutono vera meraviglia.

Elegante e vezzoso il suo portale d'ingresso

Una curiosità...

Il rivellino leonardesco a ulteriore protezione verso la città , così era nel 1499.... troveremo Leonardo anche all' interno del castello....seguitemi, entriamo....

...lo conoscete vero?si....il Castello Sforzesco di Milano. Imponente struttura, una vera roccaforte nel centro della città. Imponenti i suoi torrioni rotondi, visti dal basso incutono vera meraviglia.

Elegante e vezzoso il suo portale d'ingresso

Una curiosità...

Il rivellino leonardesco a ulteriore protezione verso la città , così era nel 1499.... troveremo Leonardo anche all' interno del castello....seguitemi, entriamo....

Già un' atrio importante pare schiacciarti dall' alto. Costruzione militare oltre che civile poiché qui abitava il signore di Milano, ancora oggi ci parla della sua potenza. Si può rimanere confuso entrando in vasti spazi all' aperto, una serie di cortili ed ognuno aveva uno scopo nel preciso...il primo sicuramente chissà....a suo tempo lasciava stupefatti coloro che entravano con carrozze, cavalli, armamenti. Sicuramente il suo scopo era quello della prima accoglienza...

Ma non lasciamoci troppo stupire dagli esterni, le bellezze sono all' interno.

Mi era già capitato di vederlo ma non nella sua interezza... è veramente molto vasto e se lo si vuole scoprire per intero occorre più di una visita. I suoi Musei sono una raccolta di opere veramente significative...inoltre le sale stesse , completamente restaurate, ci portano a capire il mondo interiore degli abitanti di questa dimora....lo sfarzo di cui erano circondati....si parte dunque alla scoperta del mondo degli Sforza.

Romanico, gotico si intrecciano in un sublime insieme di opere marmoree...sotto le volte affrescate...alcune con timidi disegni quasi monocolore, altre in una esplosione di colori....

Il primo incontro con Leonardo da Vinci...la Sala delle Asse...in ristrutturazione ma è possibile passarci accanto.

La Sala ospita una decorazione con Intrecci vegetali e gelsi, che con un effetto Trompe-l'œil creano un pergolato lungo tutta la volta, le vele e le lunette, le cui fronde partono da alberi dipinti lungo le pareti, come a riprendere le colonne ad tronchonos. Sulla parete est della Sala è presente un Monocromo nella parte inferiore, rappresentante le radici degli alberi soprastanti che penetrano in stratificazioni rocciose. Il complesso è una pittura a tempera su intonaco di Leonardo da Vinci, databile al 1498 ma ripassata in epoca moderna.

Una fonte per rintracciare gli studi dell'artista sulla decorazione con motivi vegetali è la sezione Degli alberi e delle verdure nel Trattato della pittura, a cui si affianca una rilettura dei testi di Vitruvio in chiave naturalistica.

La Sala delle Asse è una sala che si trova al piano terra del torrione nord-orientale, detto anche del Falconiere, del Castello Sforzesco di Milano. Prende il nome dalle assi di legno che si ritiene un tempo rivestissero le pareti.

La testimonianza riguardante la sala è il matrimonio tra Gian Galeazzo Maria e Isabella d'Aragona, il 5 febbraio 1489, quando la giovane sposa fu accolta in castello e accompagnata proprio in questo ambiente, per l'occasione adibito a camera nuziale tappezzata di raso cremisi ricamato in oro.

L'attività di Leonardo da Vinci al Castello Sforzesco per conto di Ludovico il Moro è documentata tra il 1497 e il 1499, quando il duca è interessato al collegamento della decorazione tra i tre camerini che affiancavano la sala delle Asse, detti "Salette Nere", e la sala stessa. In una lettera datata 21 aprile 1498 il cancelliere Gualtiero da Bascapè comunica al duca che entro il settembre di quell'anno "Magistro Leonardo promete finirla per tuto Septembre, et che per questo si potra etiam goldere perché li ponti ch'el fara lasarano vacuo de soto per tuto". Non si hanno informazioni più precise su cosa accadde dopo: nel 1499 l'esercito francese minaccia Milano e Leonardo è presente in città nei giorni della fuga di Ludovico, per poi allontanarsi in direzione Venezia passando per Mantova nel mese di dicembre.

Proseguiamo nella visita entrando in un ambiente dove campeggiano numerosi stemmi sulle alte volte....

Sala XI o sala dei Ducali

Qui sono esposti capolavori della scultura lombarda tra gotico e rinascimento.

Anche la Sala dei Ducali, un tempo all'interno degli appartamenti privati degli Sforza, trae la sua denominazione dalla peculiare decorazione, raffigurante per l'appunto gli stemmi ducali, originariamente con le iniziali di Galeazzo Maria, successivamente coperte con quelle di Ludovico il Moro. In questa sala possiamo ammirare sculture risalenti alla prima metà del Quattrocento, periodo di transizione fra il linerismo tardogotico e la nuova consapevolezza dei canoni rinascimantali. Per comprendere la varietà dei diversi riferimenti, regionali e stilistici, delle opere presenti in questa sala, occorre ricordare che sullo scorcio del XIV secolo, precisamente nel 1386, l'apertura del cantiere del Duomo di Milano implicò una serie di sollecitazioni che aprirono la situazione culturale milanese ad influssi toscani, veneti e transalpini, originando un continuo rapporto dialettico fra tradizione lombarda e culture diverse e le conseguenti peculiari forme di passaggio dal gotico all'umanesimo.

...

La Sala ospita una decorazione con Intrecci vegetali e gelsi, che con un effetto Trompe-l'œil creano un pergolato lungo tutta la volta, le vele e le lunette, le cui fronde partono da alberi dipinti lungo le pareti, come a riprendere le colonne ad tronchonos. Sulla parete est della Sala è presente un Monocromo nella parte inferiore, rappresentante le radici degli alberi soprastanti che penetrano in stratificazioni rocciose. Il complesso è una pittura a tempera su intonaco di Leonardo da Vinci, databile al 1498 ma ripassata in epoca moderna.

Una fonte per rintracciare gli studi dell'artista sulla decorazione con motivi vegetali è la sezione Degli alberi e delle verdure nel Trattato della pittura, a cui si affianca una rilettura dei testi di Vitruvio in chiave naturalistica.

La Sala delle Asse è una sala che si trova al piano terra del torrione nord-orientale, detto anche del Falconiere, del Castello Sforzesco di Milano. Prende il nome dalle assi di legno che si ritiene un tempo rivestissero le pareti.

La testimonianza riguardante la sala è il matrimonio tra Gian Galeazzo Maria e Isabella d'Aragona, il 5 febbraio 1489, quando la giovane sposa fu accolta in castello e accompagnata proprio in questo ambiente, per l'occasione adibito a camera nuziale tappezzata di raso cremisi ricamato in oro.

L'attività di Leonardo da Vinci al Castello Sforzesco per conto di Ludovico il Moro è documentata tra il 1497 e il 1499, quando il duca è interessato al collegamento della decorazione tra i tre camerini che affiancavano la sala delle Asse, detti "Salette Nere", e la sala stessa. In una lettera datata 21 aprile 1498 il cancelliere Gualtiero da Bascapè comunica al duca che entro il settembre di quell'anno "Magistro Leonardo promete finirla per tuto Septembre, et che per questo si potra etiam goldere perché li ponti ch'el fara lasarano vacuo de soto per tuto". Non si hanno informazioni più precise su cosa accadde dopo: nel 1499 l'esercito francese minaccia Milano e Leonardo è presente in città nei giorni della fuga di Ludovico, per poi allontanarsi in direzione Venezia passando per Mantova nel mese di dicembre.

Proseguiamo nella visita entrando in un ambiente dove campeggiano numerosi stemmi sulle alte volte....

Sala XI o sala dei Ducali

Qui sono esposti capolavori della scultura lombarda tra gotico e rinascimento.

Anche la Sala dei Ducali, un tempo all'interno degli appartamenti privati degli Sforza, trae la sua denominazione dalla peculiare decorazione, raffigurante per l'appunto gli stemmi ducali, originariamente con le iniziali di Galeazzo Maria, successivamente coperte con quelle di Ludovico il Moro. In questa sala possiamo ammirare sculture risalenti alla prima metà del Quattrocento, periodo di transizione fra il linerismo tardogotico e la nuova consapevolezza dei canoni rinascimantali. Per comprendere la varietà dei diversi riferimenti, regionali e stilistici, delle opere presenti in questa sala, occorre ricordare che sullo scorcio del XIV secolo, precisamente nel 1386, l'apertura del cantiere del Duomo di Milano implicò una serie di sollecitazioni che aprirono la situazione culturale milanese ad influssi toscani, veneti e transalpini, originando un continuo rapporto dialettico fra tradizione lombarda e culture diverse e le conseguenti peculiari forme di passaggio dal gotico all'umanesimo.

...

E si passa in un tripudio di colori, alla seguente sala ...

...che ti confonde letteralmente. È un tripudio di colore che amplifica quasi a deformare lo spazio....non sai più dove finiscono le pareti e dove comincia la volta. Uno spazio quasi moderno , non ha tempo... è questa la sensazione che mi ha dato. Chissà a cosa era adibita questa sala....

Di contraltare le bianchissime , classicissime opere esposte...

....

...che ti confonde letteralmente. È un tripudio di colore che amplifica quasi a deformare lo spazio....non sai più dove finiscono le pareti e dove comincia la volta. Uno spazio quasi moderno , non ha tempo... è questa la sensazione che mi ha dato. Chissà a cosa era adibita questa sala....

Di contraltare le bianchissime , classicissime opere esposte...

....

Ludovico il Moro chiamò a corte grandi artisti per decorare il Castello, tra i quali Donato Bramante e Leonardo da Vinci, che gli si presentò come ingegnere militare e civile, e solo in seconda battuta come scultore e pittore. La creazione più famosa di Leonardo al Castello è il grande affresco sulla volta della sala "delle Asse". Qui il sommo artista affrescò un finto pergolato, formato dai rami fioriti di sedici alberi i cui rami intrecciati formano l'emblema vinciano del nodo che forma un cerchio che inscrive una doppia croce. Leonardo studiò anche un'altissima torre-osservatorio al centro della facciata verso la città e singolari tempietti a cupola per le torri angolari, di cui restano suggestivi schizzi. Non sono più visibili le decorazioni che fece sulle pareti della "saletta negra", una stanza privata dove il Moro, dopo la morte della sposa Beatrice, amava raccogliersi in solitudine. Leonardo è anche ricordato per aver organizzato coreografie e macchinari per allietare feste e stupire gli ospiti di corte. Una delle più famose fu quella organizzata nella Sala Verde della corte ducale detta Festa del Paradiso, quando Leonardo creò sul palcoscenico una volta raffigurante il Paradiso, con una spettacolare rappresentazione teatrale. All'interno del Castello Sforzesco è conservata anche un'altra importante opera di Leonardo, in genere non visibile al pubblico: il Codice Trivulziano, nella Biblioteca Trivulziana, che tratta specialmente di architettura militare e religiosa.

La Madonna con Bambino meglio conosciuta col nome di Madonna Lia è un dipinto olio su tavola di Francesco Napoletano, datato al 1495 circa e conservato nella Pinacoteca del Castello Sforzesco a Milano.

Ebbene sì, potreste essere in inganno nel pensare l'attribuzione dell' opera a Leonardo da Vinci, in realtà è un suo allievo.....quando si dice : l'allievo supera il maestro.

Lo sfumato leonardesco qui è reso particolarmente perfetto nella sua esecuzione. Alle spalle vediamo la prima, e forse unica, raffigurazione del castello Sforzesco. L'opera venne eseguita da Francesco Napoletano durante il suo periodo di apprendistato alla bottega di Leonardo da Vinci a Milano, per un committente milanese rimasto anonimo. Ritroviamo l'opera nel Settecento in Francia e solo molto tempo dopo essa tornò in Italia, acquistata dal collezionista d'arte Amedeo Lia, originario di Presicce (LE), da cui appunto il nome di "Madonna Lia". Questi decise di donarla al museo del Castello Sforzesco di Milano nel 2007.

Lo stile e l'impostazione della Madonna Lia risente fortemente dello stile di Leonardo da Vinci di cui il Napoletano fu allievo. Il manto drappeggiato che avvolge Gesù Bambino sembra debordare dal confine del quadro e da quel proscenio la composizione degrada fino alle quinte lontane, mentre un'atmosfera rarefatta avvolge tutti gli elementi naturali e umani. L'impostazione del quadro sembra riprendere pedissequamente quanto scritto da Leonardo nei suoi studi sulla luce nei quadri:

«...quando vuoi ritrarre uno, ritrallo a cattivo tempo sul fare della sera facendo stare il ritratto con la schiena accosto a uno de' muri d'essa corte. Poni mente per le strade, sul fare della sera, i volti d'homini e donne, quando è cattivo tempo quanta grazia e dolcezza si vede in loro. Adunque tu, pittore, avrai una corte accomodata coi muri tinti in nero.»

(Leonardo da Vinci)

Lo sfondo rappresenta inoltre un elemento interessantissimo a livello storico in quanto, sulla parte sinistra è visibile un paesaggio lacustre circoscritto da rocce spioventi che sfumano nell'aria azzurrognola, nella parte destra si nota la figura del Castello Sforzesco (all'epoca ancora Castello di Porta Giovia) dopo l'ampliamento voluto da Francesco Sforza nel 1450.

Ora il quadro è stato spostato dalla Pinacoteca nella sezione di Arte Antica del Castello, in quella Sala Verde che vide rappresentate molte macchine di Leonardo.

Proseguiamo nella sala Verde...

Numerosi portali provenienti da frontali di palazzi e porte storiche della città

.....

Ultima modifica:

Una curiosità

L'armatura milanese era asimmetrica: sulla sinistra, la spalla e il braccio che guidava il cavallo erano maggiormente difesi rispetto al lato destro che doveva essere più mobile per impugnare la lancia e maneggiare la spada.

I rinforzi dello spallaccio e del braccio sini-stro permettevano di eliminare l'ingombrante scudo....si combatteva senza scudo.

Il busto completamente metallico consentiva di potervi applicare la resta, una mensola su cui appoggiare la lancia e meglio direzionarla, da cui l'espressione "caricare lancia in resta".

Nelle varie teche è curioso osservare come erano cucite le armature...ho utilizzato il termine cucite perché ad esempio alcuni busti, esterno in stoffa abbastanza pesante o in cuoio, all' interno erano rivestiti interamente di catene di ferro. Avvicinate le une alle altre e cucite a mano sull'involucro esterno. Sui fianchi, i più esposti e pericolosi, erano cucite una serie di placche in ferro a protezione dove la lama difficilmente poteva penetrare. Questo tipo di armatura....la si vede nella foto di Ludovico il Moro a cavallo, era molto più leggera e permetteva un certo movimento a differenza di altri tipi di armature. Il cavaliere poteva comodamente salire e scendere da cavallo, combattere con agilità e compiere diversi movimenti senza fatica.

L'armatura milanese

Agli inizi del Quattrocento gli armorari milanesi riuscirono a perfezionare un sistema difensivo realizzato in piastre metalliche che permettevaalcavaliere di essere perfettamente difeso, creando la vera e propria armatura.

Questo apparato difensivo rimarrà sostan-zialmente immutato per più di un secolo, mostrando superfici ampie, arrotondate e levigate, dalle forme geometriche, secondo il gusto del Rinascimento.

Le armature milanesi quattrocentesche conservatesi sono rarissime, poco più di una decina in tutto il mondo.

Particolarmente ambite dalle corti italiane ed europee, confluirono nelle varie collezioni dinastiche e sono ora conservate nei rispettivi musei.

In Italia la più importante raccolta di armature milanesi è composta da quelle utilizzate all'epoca come ex voto e originariamente esposte al Santuario della Beata Vergine delle Grazie a Curtatone, ora conservate al Museo Diocesano di Mantova.

Solamente in questa sala occorrerebbe molto tempo, se interessati, per apprezzarla meglio.

L'ultimo step di questa visita al museo delle Arti Antiche al piano terreno del castello, termina in un'ampia sala molto articolata che racchiude monumento funebre di Gaston de Foix.

Una storia di 500 anni fa, che ha come protagonista il giovane comandante francese e uno dei più grandi scultori dell'epoca: Agostino Busti detto il Bambaia. Il monumento è stato smembrato, ma molti dei pezzi più significativi sono rimasti a Milano, tra il Museo del Castello Sforzesco e la Pinacoteca Ambrosiana.

Ci immaginiamo lo scultore gettare uno sguardo accorato ai marmi scolpiti, alle lastre appena sbozzate, alle figure degli Apostoli e delle virtù e a quella, nobilissima, del giovane principe guerriero, giacente nel sonno della morte e nella penombra della chiesa di Santa Marta a Milano. E mentre la sua mano sfiorava ancora una volta quelle superfici levigate e lucidissime, pensava, chissà, a quanto era stata grandiosa e sventurata quell’impresa a cui era stato chiamato.

Gaston de Foix era un principe di Francia. Nipote del re, duca di Nemours, signore di Navarra, poco più che adolescente era stato messo a capo dell’esercito del giglio: non per nepotismo, ma perché era il più coraggioso di tutti. «Folgore», lo chiamavano. Brillante.

Morto a 23 anni. A Milano, nel Duomo, gli furono tributati i funerali più solenni di sempre. Gli svizzeri avevano poi oltraggiato le sue spoglie, ma quando i francesi riconquistarono la città, dopo la battaglia di Marignano, decisero di onorare Gaston con un sepolcro degno di un imperatore. O di un papa. Da erigersi, però, non nella cattedrale, ma nella nuovissima chiesa delle agostiniane, monastero prediletto dall’aristocrazia milanese.

L'armatura milanese era asimmetrica: sulla sinistra, la spalla e il braccio che guidava il cavallo erano maggiormente difesi rispetto al lato destro che doveva essere più mobile per impugnare la lancia e maneggiare la spada.

I rinforzi dello spallaccio e del braccio sini-stro permettevano di eliminare l'ingombrante scudo....si combatteva senza scudo.

Il busto completamente metallico consentiva di potervi applicare la resta, una mensola su cui appoggiare la lancia e meglio direzionarla, da cui l'espressione "caricare lancia in resta".

Nelle varie teche è curioso osservare come erano cucite le armature...ho utilizzato il termine cucite perché ad esempio alcuni busti, esterno in stoffa abbastanza pesante o in cuoio, all' interno erano rivestiti interamente di catene di ferro. Avvicinate le une alle altre e cucite a mano sull'involucro esterno. Sui fianchi, i più esposti e pericolosi, erano cucite una serie di placche in ferro a protezione dove la lama difficilmente poteva penetrare. Questo tipo di armatura....la si vede nella foto di Ludovico il Moro a cavallo, era molto più leggera e permetteva un certo movimento a differenza di altri tipi di armature. Il cavaliere poteva comodamente salire e scendere da cavallo, combattere con agilità e compiere diversi movimenti senza fatica.

L'armatura milanese

Agli inizi del Quattrocento gli armorari milanesi riuscirono a perfezionare un sistema difensivo realizzato in piastre metalliche che permettevaalcavaliere di essere perfettamente difeso, creando la vera e propria armatura.

Questo apparato difensivo rimarrà sostan-zialmente immutato per più di un secolo, mostrando superfici ampie, arrotondate e levigate, dalle forme geometriche, secondo il gusto del Rinascimento.

Le armature milanesi quattrocentesche conservatesi sono rarissime, poco più di una decina in tutto il mondo.

Particolarmente ambite dalle corti italiane ed europee, confluirono nelle varie collezioni dinastiche e sono ora conservate nei rispettivi musei.

In Italia la più importante raccolta di armature milanesi è composta da quelle utilizzate all'epoca come ex voto e originariamente esposte al Santuario della Beata Vergine delle Grazie a Curtatone, ora conservate al Museo Diocesano di Mantova.

Solamente in questa sala occorrerebbe molto tempo, se interessati, per apprezzarla meglio.

L'ultimo step di questa visita al museo delle Arti Antiche al piano terreno del castello, termina in un'ampia sala molto articolata che racchiude monumento funebre di Gaston de Foix.

Una storia di 500 anni fa, che ha come protagonista il giovane comandante francese e uno dei più grandi scultori dell'epoca: Agostino Busti detto il Bambaia. Il monumento è stato smembrato, ma molti dei pezzi più significativi sono rimasti a Milano, tra il Museo del Castello Sforzesco e la Pinacoteca Ambrosiana.

Ci immaginiamo lo scultore gettare uno sguardo accorato ai marmi scolpiti, alle lastre appena sbozzate, alle figure degli Apostoli e delle virtù e a quella, nobilissima, del giovane principe guerriero, giacente nel sonno della morte e nella penombra della chiesa di Santa Marta a Milano. E mentre la sua mano sfiorava ancora una volta quelle superfici levigate e lucidissime, pensava, chissà, a quanto era stata grandiosa e sventurata quell’impresa a cui era stato chiamato.

Gaston de Foix era un principe di Francia. Nipote del re, duca di Nemours, signore di Navarra, poco più che adolescente era stato messo a capo dell’esercito del giglio: non per nepotismo, ma perché era il più coraggioso di tutti. «Folgore», lo chiamavano. Brillante.

Morto a 23 anni. A Milano, nel Duomo, gli furono tributati i funerali più solenni di sempre. Gli svizzeri avevano poi oltraggiato le sue spoglie, ma quando i francesi riconquistarono la città, dopo la battaglia di Marignano, decisero di onorare Gaston con un sepolcro degno di un imperatore. O di un papa. Da erigersi, però, non nella cattedrale, ma nella nuovissima chiesa delle agostiniane, monastero prediletto dall’aristocrazia milanese.

Alcuni esemplari degni di nota posti nella sala.....

Percorrere gli ambienti ti questo castello ti porta a conoscere luoghi che non potresti mai vedere dal suo estero o dalle corti.

Nell' arte del '700 era in voga , oltre ad un apparato decorativo imponente, un elemento che ha caratterizzato il paesaggio delle ville settecentesche : il giardino segreto.

Una sorta di angolo molto privato dove rifugiarsi....ebbene nel Medioevo qualcosa di simile per la segretezza...potremmo definirla così......le immagini

Completamente nascosto tra altissime mura, un piccolo rigoglioso cortiletto dove immagino la Signora del castello trascorreva, celata agli sguardi indiscreti, le sue giornate.

Uno spazio rallegrato dallo scroscio di una fontana lo rende ancora più gioioso e bello....una serie di camminamenti, ed è emozionante percorrerli, ci condurrà ad un' altra ala del museo, un sali scendi di corridoi....una piccola sorpresa che lascia tutti stupefatti.

Ultima modifica:

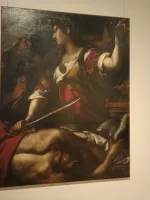

La raccolta della Pinacoteca nacque nel XIX secolo, quando Milano aveva già due importanti pinacoteche (l'Ambrosiana e Brera) e se ne andava formando una terza, il futuro Museo Poldi Pezzoli. Rispetto a queste altre realtà la pinacoteca di Castello Sforzesco nacque come museo cittadino per antonomasia, luogo di raccolta delle memorie illustri della città. Per questo quasi tutte le opere esposte provengono o da Milano o da collezioni artistiche di cittadini milanesi, come la celebre collezione Trivulzio, acquistata con una sottoscrizione cittadina nel 1935.

Nel percorso della Pinacoteca, rilievi lignei scolpiti, statue in marmo, busti in terracotta e una serie di medaglie (Civico Gabinetto Numismatico e Medagliere) concorrono a suggerire la poetica dell’arte attraverso le varie tipologie e i diversi supporti materici. L’allestimento della Pinacoteca si avvale di grandi pale d’altare, quadri di devozione, polittici e miniature realizzati da maestri lombardi spesso innovatori nella tecnica pittorica e nella personale interpretazione di temi religiosi e profani.

Ma anche qualche curiosità....come questa

Il coretto di Torchiara

In apertura del percorso si è collocato un oggetto emblematico. Il Coretto di Torchiara, elemento decorativo-architettonico proveniente dalla cappella di un castello del territorio parmense e realizzato poco oltre la metà del Quattrocento, con la sua curiosa funzione e la sua smagliante decorazione compendia le valenze funzionali, architettoniche e ornamentali degli oggetti di arte applicata: ogni opera è infatti condizionata dalla necessità di rispondere a una funzione (in questo caso permettere ai signori di partecipare alle funzioni religiose senza essere visti), dal rapporto con lo spazio circostante e, infine, dalla qualità estetica e tecnica.

La decorazione, realizzata con motivi geometrici alternati, con colori brillanti sapientemente combinati e tecniche differenti (l'intaglio, l'intarsio alla certosina, la doratura a pastiglia) è una perfetta espressione del gusto del suo tempo e insieme di perpetua modernità.

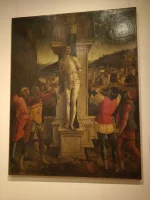

Alcune personalità di livello sovranazionale qualificano il percorso con dipinti di assoluta importanza per la storia dell’arte: la Madonna in trono tra santi siglata da Andrea Mantegna nel 1497, il Ritratto di Lorenzo Lenzi effigiato da Bronzino intorno al 1525 e, ancora, opere di Correggio, Tiziano e Tintoretto che tramandano le fisionomie di personaggi illustri.

Qualche immagine....

Andrea Mantegna

Vincenzo Foppa

Nel percorso della Pinacoteca, rilievi lignei scolpiti, statue in marmo, busti in terracotta e una serie di medaglie (Civico Gabinetto Numismatico e Medagliere) concorrono a suggerire la poetica dell’arte attraverso le varie tipologie e i diversi supporti materici. L’allestimento della Pinacoteca si avvale di grandi pale d’altare, quadri di devozione, polittici e miniature realizzati da maestri lombardi spesso innovatori nella tecnica pittorica e nella personale interpretazione di temi religiosi e profani.

Ma anche qualche curiosità....come questa

Il coretto di Torchiara

In apertura del percorso si è collocato un oggetto emblematico. Il Coretto di Torchiara, elemento decorativo-architettonico proveniente dalla cappella di un castello del territorio parmense e realizzato poco oltre la metà del Quattrocento, con la sua curiosa funzione e la sua smagliante decorazione compendia le valenze funzionali, architettoniche e ornamentali degli oggetti di arte applicata: ogni opera è infatti condizionata dalla necessità di rispondere a una funzione (in questo caso permettere ai signori di partecipare alle funzioni religiose senza essere visti), dal rapporto con lo spazio circostante e, infine, dalla qualità estetica e tecnica.

La decorazione, realizzata con motivi geometrici alternati, con colori brillanti sapientemente combinati e tecniche differenti (l'intaglio, l'intarsio alla certosina, la doratura a pastiglia) è una perfetta espressione del gusto del suo tempo e insieme di perpetua modernità.

Alcune personalità di livello sovranazionale qualificano il percorso con dipinti di assoluta importanza per la storia dell’arte: la Madonna in trono tra santi siglata da Andrea Mantegna nel 1497, il Ritratto di Lorenzo Lenzi effigiato da Bronzino intorno al 1525 e, ancora, opere di Correggio, Tiziano e Tintoretto che tramandano le fisionomie di personaggi illustri.

Qualche immagine....

Andrea Mantegna

Vincenzo Foppa

Ultima modifica:

Cosa ti permette questa pinacoteca....di entrare quasi nel quadro....cogliendo ogni suo piccolo dettaglio....

Di conoscere l'evoluzione dei secoli attraverso la pittura dove si osserva anche il mutamento delle mode....un quadro rappresenta sempre il suo tempo attraverso i tessuti ad esempio, gli abiti.

....

Di conoscere l'evoluzione dei secoli attraverso la pittura dove si osserva anche il mutamento delle mode....un quadro rappresenta sempre il suo tempo attraverso i tessuti ad esempio, gli abiti.

....

Entrare nel quadro, è sempre qualcosa di affascinante come leggere un quadro. Molto spesso gli artisti nella rappresentazione mettevano delle piccole simbologie....vediamone alcune analizzando qualche opera della Pinacoteca...

Giovanni Bellini nella Madonna col Bambino nota come Madonna Trivulzio.

Che cos' ha di particolare?

Datata al periodo giovanile dell'artista, quando vivo era il confronto con il cognato Andrea Mantegna dal quale trasse numerosi spunti stilistici. La tavola faceva parte delle collezioni del principe Luigi Alberico Trivulzio.

La Madonna, vestita di un inconsueto mantello rosa..... solitamente l'iconografia la veste di un manto blu, tiene il Bambino appoggiato su una balaustra, oltre la quale si sporge il drappo che sembra quasi uscire dal quadro....in qualche modo sembra invitare lo spettatore verso Gesù. Gli sguardi, quello malinconico di Maria e quello di Gesù, non si incrociano mai ma il contatto tra le due figure avviene attraverso un limone che Maria porge al Bambino.

Nella tradizione cristiana il limone, associato alla figura della Vergine Maria, è metafora di salvezza per l’uomo. Secondo la credenza popolare, infatti, il limone veniva somministrato come antidoto contro molti veleni. Per tanto, Maria consegna nella mani Cristo il limone in quanto sarà il suo sacrificio in seguito alla Passione per la Salvezza dell' umanità. Nello stesso tempo il Bambino con l'altra mano cerca di aggrapparsi al manto della madre cercando in lei un sicuro rifugio. Il tutto rappresentato con una verosimile familiarità....come sarebbe tra persone comuni.

Madonna col Bambino di Giovanni Ambrogio Bevilacqua , figlio di un certo Pietro di professione falegname, nacque probabilmente a Milano intorno alla metà del XV secolo.

Questa tela molto preziosa è stata eseguita con tecnica mista, tempera su tela e ricamo in seta. Anche in quest'opera possiamo leggere un simbolismo legato alla figura del Cristo/ Bambino....il corallo rosso, la collana posta sul collo di Gesù simboleggia il sangue della sua futura Passione.....

Tutto ciò non sono licenze ma è una vera e propria scrittura che gli artisti di quel tempo, ma in generale in tutta la storia dell'arte, utilizzano per fare leggere le Sacre scritture a chi non ha la possibilità materiale di leggere, vuoi per povertà, vuoi per l'analfabetismo....solo i ceti più abbienti potevano permettersi il lusso di un'istruzione adeguata.

Per non tediarvi oltre....qualche immagine ulteriore delle collezioni esposte...

Giovanni Bellini nella Madonna col Bambino nota come Madonna Trivulzio.

Che cos' ha di particolare?

Datata al periodo giovanile dell'artista, quando vivo era il confronto con il cognato Andrea Mantegna dal quale trasse numerosi spunti stilistici. La tavola faceva parte delle collezioni del principe Luigi Alberico Trivulzio.

La Madonna, vestita di un inconsueto mantello rosa..... solitamente l'iconografia la veste di un manto blu, tiene il Bambino appoggiato su una balaustra, oltre la quale si sporge il drappo che sembra quasi uscire dal quadro....in qualche modo sembra invitare lo spettatore verso Gesù. Gli sguardi, quello malinconico di Maria e quello di Gesù, non si incrociano mai ma il contatto tra le due figure avviene attraverso un limone che Maria porge al Bambino.

Nella tradizione cristiana il limone, associato alla figura della Vergine Maria, è metafora di salvezza per l’uomo. Secondo la credenza popolare, infatti, il limone veniva somministrato come antidoto contro molti veleni. Per tanto, Maria consegna nella mani Cristo il limone in quanto sarà il suo sacrificio in seguito alla Passione per la Salvezza dell' umanità. Nello stesso tempo il Bambino con l'altra mano cerca di aggrapparsi al manto della madre cercando in lei un sicuro rifugio. Il tutto rappresentato con una verosimile familiarità....come sarebbe tra persone comuni.

Madonna col Bambino di Giovanni Ambrogio Bevilacqua , figlio di un certo Pietro di professione falegname, nacque probabilmente a Milano intorno alla metà del XV secolo.

Questa tela molto preziosa è stata eseguita con tecnica mista, tempera su tela e ricamo in seta. Anche in quest'opera possiamo leggere un simbolismo legato alla figura del Cristo/ Bambino....il corallo rosso, la collana posta sul collo di Gesù simboleggia il sangue della sua futura Passione.....

Tutto ciò non sono licenze ma è una vera e propria scrittura che gli artisti di quel tempo, ma in generale in tutta la storia dell'arte, utilizzano per fare leggere le Sacre scritture a chi non ha la possibilità materiale di leggere, vuoi per povertà, vuoi per l'analfabetismo....solo i ceti più abbienti potevano permettersi il lusso di un'istruzione adeguata.

Per non tediarvi oltre....qualche immagine ulteriore delle collezioni esposte...

Di sala in sala il percorso si allunga sempre di più, attraverso degli spazi ben studiati, ci sono delle zone appartate di sosta dove ogni tanto potersi fermare e fare il punto del percorso....molto belle poiché attraverso i grandi finestroni a tutta altezza si può godere delle belle viste sui cortili del castello....

....

...e soprattutto passare attraverso camminamenti, logge che solo i potenti Sforza ne avevano l'uso....

....ad esempio, affacciarsi da questa loggia denominata di Ludovico il Moro, da dove salutava la folla sotto convenuta al suo cospetto....

...oppure questo loggiato, tra un padiglione e l'altro del museo....

L'accesso alle Merlate....da dove dominare dall' alto sulla città....

...o salire questa lunga scala quasi a strapiombo per raggiungere altri tesori..... è un' esperienza nell' esperienza!

....ad esempio, affacciarsi da questa loggia denominata di Ludovico il Moro, da dove salutava la folla sotto convenuta al suo cospetto....

...oppure questo loggiato, tra un padiglione e l'altro del museo....

L'accesso alle Merlate....da dove dominare dall' alto sulla città....

...o salire questa lunga scala quasi a strapiombo per raggiungere altri tesori..... è un' esperienza nell' esperienza!